Yogyakarta-PKMK. Meneruskan pelatihan pada hari pertama, di hari kedua kembali dilaksanakan sesi materi sebanyak 4 judul dengan dipandu oleh dr. Alif Indiralarasati sebagai moderator. Kegiatan dibuka dengan materi mengenai Identifikasi Fasilitas saat Bencana yang disampaikan oleh Happy R. Pangaribuan, SKM., MPH. Dalam mengidentifikasi fasilitas, penting untuk mengenali denah rumah sakit dan menginventarisir ruangan-ruangan. Dalam realisasinya, fasilitas yang digunakan saat bencana adalah fasilitas rumah sakit yang sudah ada namun dialihfungsikan menjadi fasilitas dalam situasi tanggap darurat, sehingga dalam proses perencanaan tidak diperlukan pembangunan fasilitas baru. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi nomor kontak yang dapat dihubungi jika HDP diaktifkan, serta menandai lokasi-lokasi yang akan dialihfungsikan dengan penanda khusus.

PKMK-Yogya. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertajuk “Manajemen Bencana Kesehatan dalam Konsep dan Praktik (Disaster Health Management) pada Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB. Acara ini diikuti oleh 70 peserta yang tersebar dari kalangan mahasiswa, dosen, praktisi, dan profesional yang berminat di bidang bencana kesehatan.Kegiatan ini dipandu oleh Happy R. Pangaribuan, SKM., MPH selaku moderator.

PKMK-Yogya. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertajuk “Manajemen Bencana Kesehatan dalam Konsep dan Praktik (Disaster Health Management) pada Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB. Acara ini diikuti oleh 70 peserta yang tersebar dari kalangan mahasiswa, dosen, praktisi, dan profesional yang berminat di bidang bencana kesehatan.Kegiatan ini dipandu oleh Happy R. Pangaribuan, SKM., MPH selaku moderator. Konferensi ini diselenggarakan oleh International Society for Priorities in Health, dan kali ini tuan rumahnya adalah Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) Thailand. Tema yang diusung berfokus pada pendekatan-pendekatan dan praktik-praktik baik serta prakiraan tren ke depan untuk melakukan penapisan teknologi agar dapat menentukan prioritas-prioritas intervensi kesehatan yang efektif dan equitable.

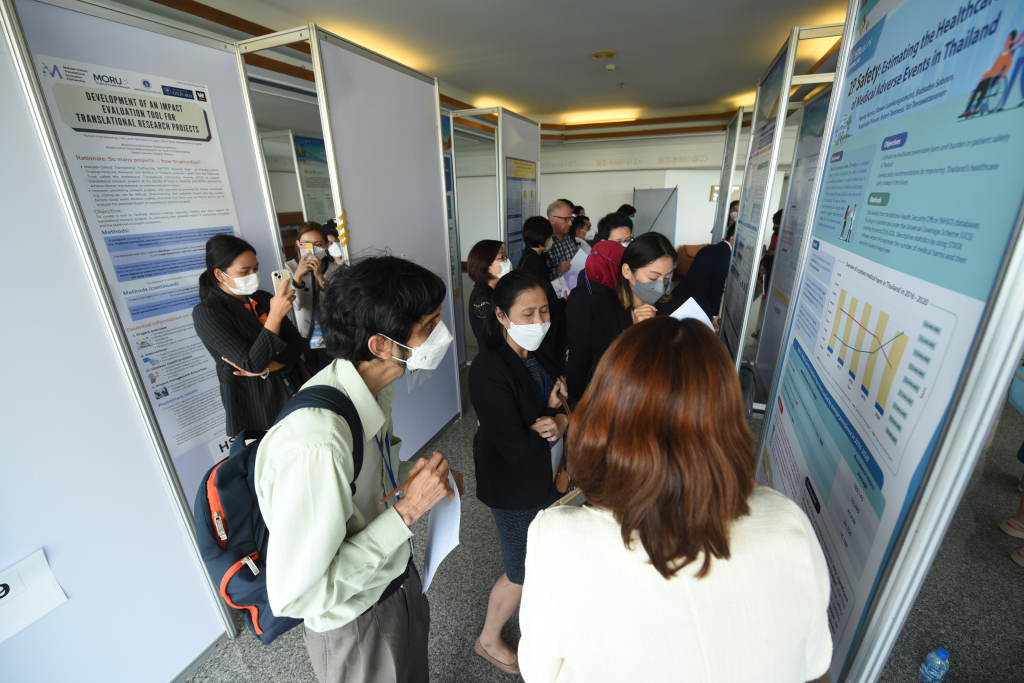

Konferensi ini diselenggarakan oleh International Society for Priorities in Health, dan kali ini tuan rumahnya adalah Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) Thailand. Tema yang diusung berfokus pada pendekatan-pendekatan dan praktik-praktik baik serta prakiraan tren ke depan untuk melakukan penapisan teknologi agar dapat menentukan prioritas-prioritas intervensi kesehatan yang efektif dan equitable. Pertemuan Regional KTT Kesehatan Dunia 2024 yang diselenggarakan oleh Monash University berfokus pada kesehatan masa depan di Asia Pasifik, mengeksplorasi bagaimana sains, inovasi, dan kebijakan dapat bersatu untuk mengatasi tantangan kesehatan paling kritis di kawasan kita.

Pertemuan Regional KTT Kesehatan Dunia 2024 yang diselenggarakan oleh Monash University berfokus pada kesehatan masa depan di Asia Pasifik, mengeksplorasi bagaimana sains, inovasi, dan kebijakan dapat bersatu untuk mengatasi tantangan kesehatan paling kritis di kawasan kita. Konferensi tahunan ini ialah bagian dari konsorsium beberapa universitas di dunia yang merupakan pemerhati dan peneliti dalam isu-isu kesehatan global. Tema konferensi kali ini adalah “Kesehatan Global Tanpa batas: Bertindak untuk Menghasilkan Dampak”. Konferensi berlangsung selama 4 hari, dan berikut ini adalah beberapa sesi kunci yang dibahas.

Konferensi tahunan ini ialah bagian dari konsorsium beberapa universitas di dunia yang merupakan pemerhati dan peneliti dalam isu-isu kesehatan global. Tema konferensi kali ini adalah “Kesehatan Global Tanpa batas: Bertindak untuk Menghasilkan Dampak”. Konferensi berlangsung selama 4 hari, dan berikut ini adalah beberapa sesi kunci yang dibahas.